今日は、海外のピアノメーカーをご紹介いたします。

世界三大ピアノメーカーと呼ばれているのが、ベーゼンドルファー、スタインウェイ&サンズ、ベヒシュタインです。

ベーゼンドルファー

1828年創業のオーストリア ウィーンのピアノメーカーで世界で最も古い歴史があります。

ベーゼンドルファーのピアノは、リストの激しい演奏に耐えられたことで、多くの作曲家やピアニストに支持され、スタインウェイと人気を二分してきました。2008年からは、YAMAHAの傘下に入っています。

最低音が低いドまである97鍵のコンサート用グランドピアノ「インペリアル」で有名です。

「至福のピアニッシモ」と呼ばれる美しい響きです。

スタインウェイ&サンズ

1853年創業のアメリカ最大のピアノメーカーで、世界の一流ピアニストに最も演奏されているピアノとしても有名です。

日本では、コンサートホールに設置されていることが多いです。

生産拠点は、ドイツとニューヨークの2か所にあり、材料や部品などが若干異なっているそうです。ハンブルグ・スタインウェイ、ニューヨーク・スタインウェイと呼ばれ区別されています。

透明感あふれるきらびやかな音色が特徴的です。

ベヒシュタイン

1853年創業のドイツのピアノメーカーで、「ピアノのストラディバリウス」ともいわれ、ドビュッシーやリストが愛したピアノそしても有名です。三大メーカーでは唯一、アップライトピアノにも力を入れています。

ベヒシュタインピアノの音色は、「濁りのない透明感」や「響きの強さ」「音の立ち上がりの鋭さ」が特徴とされています。

どのピアノも、魅力的ですね。

古矢ピアノ教室では、スタインウェイ&サンズのとYAMAHAの2台のグランドピアノがあり、レッスンでも弾いていただけます。

日本国内のピアノメーカーは、まだまだあります。

東洋ピアノ

1948年設立。本社は、静岡県浜松市本社。

アポロのブランド名で作られていたピアノは、品質も良く、ファンも多いです。

グランドピアノに最も近いアップライトピアノとして誕生したSSS(スライドソフトシステム)などの独自技術、ハローキティピアノやプリンセスシリーズ等のアップライトピアノの特殊デザインピアノのほか、オーダーメイドピアノも製造しています。

ピアノ製造のほか、輸入ピアノの製造や調整などもしています。スタンウェイ(アメリカ)の東海地区正規代理店でもあります。

大成ピアノ

浜松市にあったピアノメーカーです。戦後、ドレスデンピアノが大成ピアノに名前を変え、東日本ピアノから全国規模の販売店であった共立ピアノサービスの傘下に入りましたが、共立ピアノの倒産と共に消滅しました。

KAWAIの工場は、大量生産のラインのみだったため、職人芸のピアノは生産できませんでした。そのため、KAWAIの記念ピアノや特注ピアノは大成ピアノが作っていました。KAWAIがディアパソンを吸収合併した後、ディアパソンは大成ピアノに製造を任せていました。

このように、大成ピアノには優秀なピアノ職人が大勢いて、ドレスデン、江リントン、ブリューテ、クラウス、ゲルス&カルマン、オーガストホルスターなどのブランド名で素晴らしいピアノをたくさん世に送り出していました。

国産のピアノメーカーは、かつては50社近くあったそうですが、今ではYAMAHA、KAWAI、東洋ピアノのみの3社になっています。

最近の新品ピアノは、中国で生産されたものが多いため、国産ピアノメーカーのピアノで高品質のものを購入したい方の中には、あえて新品ではなく60年~70年代のピアノ黄金期に製造されたピアノを探される方もあるそうです。

ピアノといえば、YAMAHA、KAWAIが有名ですが、国内外には数多くのピアノメーカーがあります。

まずは、国内のピアノメーカーをご紹介します。

YAMAHA

ピアノ販売台数日本一(世界一とも言われる)のメーカーです。1887年創業。本社は静岡県浜松市。

高品質を保ちながら大量生産によるコストダウンを実現させました。

初心者向けから高級モデルまで幅広いクラスのピアノを製造しています。

ハイブロッドピアノ、ステージピアノ、電子ピアノ、電子キーボードなどラインアップは多彩です。

グランドピアノは、やや金属的で華やかな音色と言われています。

KAWAI

ピアノシェア世界第2位のメーカーです。1927年創業。本社は静岡県浜松市。

商品ラインアップも幅広く、一般的なアップライトピアノもあれば、クリスタルピアノという世界でも珍しいピアノも製造しています。クリスタルピアノを製造しているのは、世界でもKAWAIとシンメル(ドイツ)の2社のみです。

グランドピアノは、音に厚みがあり、充満するような音色が特徴的と言われています。

ボストン

ボストンピアノは、アメリカのピアノメーカー スタンウェイの第2ブランドですが、20年ほど前よりKAWAIの工場で製造されています。

軽快なタッチと明るく津殻強い音色が魅力で、世界に通用するピアノとして欧米でも人気があります。

ディアパソン

ピアノ職人の大橋幡岩が始めたブランドです。大橋氏がいた頃に作られた「ディアパソン大橋デザイン」は、生産台数も少なく希少価値も高いです。

現在は、KAWAIの別ブランドのカスタムピアノの製造をしています。

使用部品や作りを選ぶことができるので、音色やタッチなどを自分の好みに仕上げてもらえます。

冒頭部分の「ミレ♯ミレ♯ミシレドラ」は、どなたも耳にされたことがおありでしょう。

ピアノ発表会でも、人気の曲です。

『エリーゼのために』は、ドイツの作曲家ベートーヴェン(1770~1827)が、1810年、39歳の時に作曲しました。

この「エリーゼ(Elise)」は、女性の名前ですが、もともとは「テレーゼ(Therese)」だったという説があります。

ベートーヴェンが悪筆であったため、「エリーゼ」と間違って読まれたらしいのです。

ベートーヴェンには、テレーゼ・マルファッティというピアノの教え子がいました。ベートーヴェンは、18歳のテレーゼに恋をしました。そして、この『エリーゼのために』を作曲し、プレゼントしたのです。しかし、恋は実りませんでした。

もともとは、『テレーゼのために』だったというわけですね。

ところが、最近、新たな説がでてきました。

『エレーゼのために』は、エリザベート・レッケルという歌手に捧げられたものではないかというのです。

しかし、今となっては、ベートーヴェン直筆の楽譜は失われていて、確認することは難しいです。

どちらにしても、生涯独身を貫いたベートーヴェンでしたが、親しくしていた女性は少なくなかったようですね。

ベートーヴェンの憧れの女性への想いがこめられた『エリーゼのために』。

作曲された背景やエピソードを知ると、また、より興味をもって聴いたり弾いたり楽しむことができますね。

大津市の古矢ピアノ教室です。

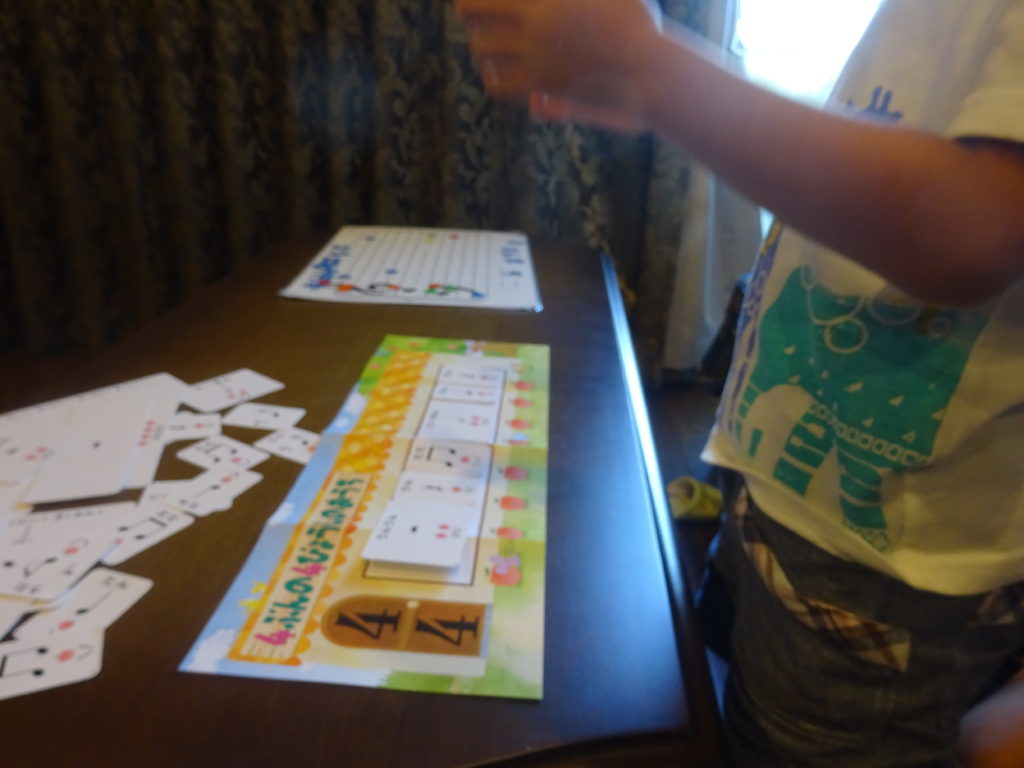

今日は、幼稚園年長さんA君がレッスンに来てくれました。

年中さんの4月からピアノのレッスンを始められましたので、習い始めて1年5か月になります。

いつもしっかり練習してきてくれます。

お母様も、小さい赤ちゃんもおられるのに、毎日の練習をやさしくサポートして下さっています。

譜読みの練習では、「線のおんぷ」をきれいに並べることができました。

カードでの譜読みもバッチリです。

今日は、新たに、「間のおんぷ」のカードも渡しました。

「これで、全部のおんぷがそろうね!」と、とっても嬉しそうでした。

大好きなリズムも、楽しくたたけました。

ピアノでは、「おもちゃのへいたいさん」を元気に弾きました。

とっても素直で一生懸命な様子に、こちらも元気をもらいます。

これからも、楽しんでいきましょうね。

古矢ピアノ教室のレッスンでは、音譜を読んだり、リズムを練習したりする「ソルフェージュ」を毎回しています。

譜読みやリズムがわからないと、自分で楽譜を読むことができません。

音楽を楽しむためには、このような基礎がとても大切です。

自立して楽譜を読み、耳をすませて音楽を作っていってほしいというのが、私の願いです。

9月に入り、一気に秋を感じるようになりましたね。

『オーベルジュ メソン』 大津市北比良1039-45

オーベルジュとは、主に郊外や地方にある宿泊できるレストランという意味です。発祥のフランスにおけるオーベルジュの歴史は、中世にまでさかのぼると言われています。

こちらのオーベルジュは、「なにもしない贅沢を味わう籠(こも)れる宿」をテーマにされています。

まさに、その通り!とても静かで心豊かな時間を過ごさせていただきました。

独立したお部屋が5つ。だから、一日に5組しか宿泊できないのです。

私たちが、宿泊したのは、「比良別邸」と呼ばれる素敵なコテージ。

かわいいお家のようでした。

お部屋の中も素敵でしょう!

もちろん、地元の食材を大切にされたフランス料理の食事は、見た目も美しく、とてもおいしかったです。

様々な食材、たくさんの生産者の方、そして、お料理してくださった方、多くの皆様の想いがこもったお料理でした。

グランドピアノもあるダイニングルームです。

大津市内に、このような素敵な時間を過ごせるおしゃれなオーベルジュがあるなんて、とっても嬉しいです。

慌ただしい日常から逃れ、心静かに、ゆったりとした時間を過ごすことは大変有意義なことであると思います。

予約をすれば、ランチやディナーだけでも楽しめるようです。

機会をみつけて、「いい時間」を過ごしに行かれませんか?

「オーベルジュ メソン」のホームページは、こちらです。

ピアノの中をご覧になったことはありますか?

音が鳴る仕組みは、ご存知でしょうか?

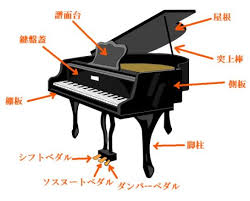

まずは、ピアノの外側から見てみましょう。

それぞれ、名称がついていますね。

それぞれ、名称がついていますね。

ペダルにも名前がついていて、それぞれ役割が違います。お家にあるピアノは、何本ペダルがついていますか?

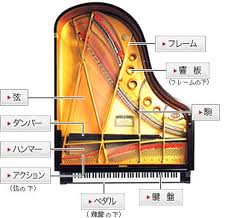

それでは、ピアノの中は、どんな風になっているでしょうね?

中を覗いてみましょう。

普段、ピアノは黒い板に覆われていて、どのようにして音が鳴るのか、構造がどうなっているのか見ることはできません。

でも、調律師さんがピアノを調律に来られた時、蓋をあけ、前板をはずされて作業される際、中をご覧になったことがあるかもしれませんね。

次回、調律してもらわれる機会には、是非、ピアノの中を覗いてみてくださいね。

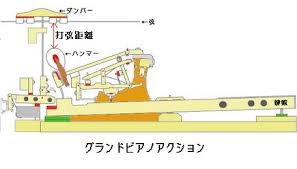

では、ピアノの音が鳴る仕組みはどのようになっているのでしょうか?

ピアノの中には、ピアノ線と呼ばれる弦がたくさん張られています。

この弦は、長さや太さが違っていて、長さや太さを変えることによって音の高さを変えています。

ピアノの鍵盤をたたくと、鍵盤につながったハンマーが動いて、それぞれのピアノ線をたたきます。そして、音が出るという仕組みになっています。

しかし、小さなハンマーで弦をたたくだけではあまり大きな音は出ません。そこで、大きな箱をかぶせて、その中の空気も一緒に震わせて共鳴させて、音を大きくしているのです。

音の出る仕組みは、グランドピアノとアップライトピアノも同じです。弦が横に張ってあるか、縦に張ってあるかが違います。

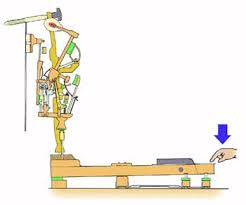

グランドピアノのアクション

アップライトピアノのアクション

電子ピアノは、このようなアコースティックなグランドピアノやアップライトピアノと全く違い、電気的に振動を作りだし、その電気振動でスピーカーを鳴らして音を出しています。

普段、何げなく弾いているピアノですが、その中はとても精巧にできています。

どのように音が鳴るのか、興味をもって弾いてみてくださいね。

きっと、それまでより耳をすませ、心を込めて、演奏できるようになると思いますよ。

ピアノの起源は、どんな楽器でしょう。ピアノの音の出る仕組みは、いつ頃、だれが考えたのでしょう。現代のピアノができるまでの歴史を簡単にお話したいと思います。

音の出る仕組みによって楽器を分類しますと、管楽器、弦楽器、打楽器の3つに分かれます。

ピアノは、弦を響かせて音を出す楽器という意味では弦楽器、ハンマーが弦を叩いて鳴らすということでは打楽器と言えます。そうしたことから、ピアノの直接の祖先ではないかと考えられるのがダルシマーという楽器です。

ダルシマーは、11世紀に中近東からヨーロッパに伝えられた楽器です。台形の共鳴箱のうえに弦を張っただけのシンプルもので、弦を小さい槌で打って演奏します。

ピアノは、音の出る仕組みとは別の分類で、鍵盤の操作によって演奏する鍵盤楽器にも分類されます。鍵盤のついた楽器は古くからあり、音管に空気を送り込むことで音を出すオルガンが独自の発展をしていました。一方、ピアノに近づいた形のクラヴィコードという楽器が誕生します。

クラヴィコードは、14世紀に生まれ、ルネサンス期に最もポピュラーな楽器でした。鍵盤を押すとタンジェントと呼ばれる真鍮の棒が弦を打ち、振動を起こさせて音を出します。音域は4~5オクターブでした。

また、1500年ころにイタリアで生まれ、その後フランス、ドイツ、フランドル、イギリスに広まったチェンバロは、鍵盤を押すと、細長い棒状のジャックに取り付けられた爪が弦をはじいて音を出します。

弦や響版や全体のかたちはピアノに近くなっています。

現在のピアノの原型を作ったのは、イタリアのクリストフォリ(1655~1731)です。

クリストフォリは、チェンバロの音が強弱の変化に乏しいことから、1709年、爪で弦をはじいて鳴らす代わりにハンマー仕掛けで弦を打って鳴らすという、現代のピアノに繋がるメカニズムを発明しました。

彼は、このメカニズムを備えた楽器を『クラヴィチェンバロ・コル・エ・フォルテ』(弱音も強音も出せるチェンバロ)と名付けました。

この名前を短くして、現在は『ピアノ』と呼ばれているのです。

ピアノの歴史を知ると、また新たに興味をもって、ピアノと仲良くなれますね。

古矢ピアノ教室では、生徒さんの皆様に一生涯を通じて音楽とつきあっていってほしい、楽しんでいってほしいと願っています。

音楽は、『音を楽しむ』と書きますね。楽しむためには、楽しめるだけの基礎、土台が大切です。

音楽には、様々なルールや決まり事があります。

五線の読み方、音符の長さも知っていないと、楽譜を見て、自分でピアノを演奏することは難しいですね。

先生が弾く音を、真似して弾く、それだけでは限界があります。

世の中には、数えきれないくらい多くの素晴らしい音楽があります。

それらを自分で演奏できたら、本当に楽しく、素敵なことですよね。

そのためには、やはり、自分で楽譜を読めるようになりたいものです。

自分で楽譜を見て、指を動かし、耳で聴いて確かめる。

音楽を作っていく作業の中で、とても大切なことです。

古矢ピアノ教室では、導入期のピアノレッスンをとても大切と考えています。

楽しく基礎を学んでいただけるよう様々な工夫をしています。

その一つに、レッスングッズがあります。

音符の種類や長さを学ぶためのグッズ、手のフォームを練習するためのグッズ、

リズムの練習グッズなどなど。

まだまだたくさんのグッズがあります。また、ご紹介してまいりますね。

ピアノは、楽器の王様と言われますね。

理由は、大きく5つあります。

1番目は、音域がとても広いことです。

ピアノの鍵盤は88鍵あるので、オーケストラのどんな楽器よりも高い音も低い音も出すことができます。

つまり、1人でオーケストラができるのです。

2番目は、音を伸ばしたり短く切ったり自由に操作ができることです。

ピアノの足元にある右側のペダルを踏んでから鍵盤を押すと、踏んでいる間だけ音が伸び、離すと音が切れます。

3番目は、音量を自由に変えられることです。

ピアノは、フェルトのついたハンマーで弦を叩いて音を出します。太鼓を叩く時の人間の腕や手首の動きをピアノのアクション(音を出すための仕組み)が再現し、太鼓を叩く感覚と同じように音量を自由に変えて演奏できるように作られているのです。

ピアノが鍵盤打楽器と言われるのもこのためです。

4番目は、たくさんの音を同時に鳴らすことができることです。

もし、鍵盤の数だけ指があれば、すべての音を同時に鳴らすことができるのです。

4手連弾(1台のピアノを二人で演奏)や、6手連弾(1台のピアノを三人で演奏)も楽しめます。

5番目は、独奏も合奏もできることです。

ピアノは、一人で演奏しても、歌や他の楽器と合奏しても楽しむことができます。

ピアノがメロディーも伴奏も両方できる楽器だからです。

このような理由で、ピアノは楽器の王様と呼ばれています。

一方、ピアノはとても身近な楽器です。

音を出すことだけなら、誰にでもできますね。

楽器の王様と仲良くなって、素敵な音楽を奏でていきたいですね。

Copyright © 2018 Furuya Piano School All Rights Reserved.