いつも、6歳のお兄ちゃんのピアノレッスンについてきて、別の部屋でお母様と待っている3歳のHくん。

前回、お母様にご用があったので、お兄ちゃんと一緒にレッスン室に入り、レッスングッズで遊びながら待っていてくれました。

そのあと、「ぼくも、ピアノやりたい!」と言ってくれて、じゃあ、一度、体験レッスンしてみましょうか?ということになり、体験レッスンを受けに来てくれました。

まだ、幼稚園に行っていないHくんです。3歳、4歳の頃は、個人差がとても大きいですね。

男の子、女の子でも違いますし、性格の違いもあります。

Hくんは、ペロペロキャンディーのタイコを、すごく気に入ってくれて、

うれしそうに、いっぱい叩いてくれました。

ピアノで、ドの音探しも、楽しくできました。低~いドの音に、ビックリしたお顔がとっても可愛かったです。

「ごあいさつ」も、ピアノに合わせて上手にできました。

お家に帰ってからも、毎日、ピアノでドの音さがしをしてくれているそうです。

月の途中からになりますが、来週からレッスンにきてくれることになりました。楽しみですね!

まずは、このテキストで初めてみましょう。楽しいピアノライフが始まりますように。

グランドピアノは、何世紀もその姿を変えていませんが、最近、ついに新型のグランドピアノが登場しました。

「時空を超えるサウンドを奏でるピアノ」として話題を呼んでいるのが、この「Boganyi」です。

「Boganyi」は、ハンガリーのピアニスト Gergely Boganyi氏が、10年もの歳月をかけて作り上げました。その近未来的な外見は、まるで宇宙船かバットマンのようです。

制作者のBoganyi氏は、「これは人間のようなピアノだ。」と話します。

その証拠に、このピアノは2本脚で立っています。これまでのグランドピアノは3本脚ですが、このピアノは2本の脚で立つことにより、ホールでの響きが変わり、観客に音が届きやすくなったそうです。

また、温度や湿度の影響を受けにくいカーボンコンポジットという素材を使っていますので、これまでの木材を使ったグランドピアノよりも力強い音を鳴らすことが可能になったのことです。

「Boganyi」ピアノは、ハンガリーの著名なピアニストであるゾルターン・コチシュやアンドラーシュ・シフからも賞賛されています。今後は、コンサート会場で目にする機会が増えてくるかもしれません。是非、実際にその姿を目にし、その音色を聴いてみたいものです。

クラシック音楽を聴いたり、楽器をを演奏すると脳が活性化すると言われています。

同じクラシックでも、ベートーヴェンよりもモーツアルトを聴くほうが、脳内の神経回路が活性化し、認知機能や記憶力のアップに繋がるという研究結果がでました。

ローマ・ラ・サピエンツァ大学の研究チームが、平均年齢33歳の健康な若年層10人と、平均年齢85歳の健康な高齢者10人、そして平均年齢77歳で認知機能が低下している10人の脳波を調べました。

モーツァルトの「2台のピアノのためのソナタ ニ長調K.448」を聴いてもらい、その前後の脳波を記録したところ、認知機能が低下していない若年層と高齢者の2つのグループの人では、脳が活性化することが確かめられました。

アルファ波と中波が活発になり、その脳波のパターンはIQや記憶力、認知機能などのアップにつながるものでした。

一方、ベートーヴェンの「エリーゼのために」を聴いても、このような変化はありませんでした。研究チームは「モーツァルトのピアノソナタは大脳皮質組織にプラスに働きかける力がある」としています。

一方、ベートーヴェンの「エリーゼのために」を聴いても、このような変化はありませんでした。研究チームは「モーツァルトのピアノソナタは大脳皮質組織にプラスに働きかける力がある」としています。

なぜベートーヴェンはダメで、モーツァルトだとプラスに作用するのか。その仕組みは今回の研究では明らかになっていないそうです。

ここ一番、頑張りたいときには、モーツァルトを聴いてみるとよい結果を期待できるかもしれませんね。

昨日、びわ湖ホール小ホールにて、「アンサンブルの楽しみ」というコンサートがありました。

一般応募の中から選ばれた11組の様々なグループの方が演奏されました。

マンドリン、リコーダー、プレーンハープ、サクソフォン、フルート、女性コーラス、ピアノ四重奏、ピアノ連弾などがあり、とても楽しいコンサートでした。

年齢世代も様々、音楽の経歴も様々な方々でしたが、共通していることは、音楽が大好きなことです。そして、皆様、ご自分の音楽を一生懸命に表現されていたその姿がとても美しいものでした。

「アンサンブルの楽しみ」ではありますが。ピアノソロでもよいとのことでしたので、夫はベートーヴェンのピアノ・ソナタ第8番「悲愴」を演奏しました。5歳からピアノを習い始め、58年になります。ピアノのレッスンを受けていたのは、小学5年生までです。けれど、音楽が大好きで、幼稚園の頃から、毎日、ベートーヴェンの交響曲の「運命」を聴いてきたそうです。

仕事は、音楽関係ではなく会社員ですが、休日はピアノを弾き、音楽を聴いて過ごしています。音楽と共に、人生を歩んできたと言っても過言ではありません。音楽によって、勇気をもらい、困難に立ち向かうこともでき、辛い時や苦しい時も心癒されてきたと話します。

このような、誰もが参加できる開かれたコンサートを開催してくださったびわ湖ホールに心より敬意を表し、感謝いたします。

ピアノ教室の生徒さんにも、どんな形であれ、生涯、音楽を楽しんでいってほしいと願っています。音楽は、人間に与えられた天からの賜物です。どなたもが、音楽の世界を楽しんでほしいと心より願っています。

子供にやらせてあげたい習い事に音楽をあげる方は多いです。音楽を習わせると楽器の演奏がうまくなるだけでなく、脳の働きがよくなるとか、性格が穏やかになりキレにくくなるとか、様々な良い影響があると言われています。

中でも、ピアノは多くの脳科学者や教育評論家の先生方が子どもの成長のために良いと言われています。

音楽家は音の高低、騒音の中で人の音性を聴き分ける能力にたけているため、外国語の習得能力にも優れていることがこれまでの研究で分かっています。

それは、子供の頃に数年だけ楽器を習った場合でも、メリットがあると言われています。

アメリカ ノースウェスタン大学聴覚神経科学研究所が大人45人を対象に、音楽教育を受けた年数ゼロ、1年~5年、6年~7年のグループに分けて実験を行いました。

音楽教育を受けた年数がわずかであっても、異なる音を処理する能力が強化されていること、とりわけ、騒音の中から基本周波数を取り出す能力が、音楽教育を受けていないひとよりも優れていることが分かりました。

子どもの頃に受ける音楽教育は、言語能力やリスニング能力に大きな恩恵をを与えますので、英語を第2外国語とする人にもとても大切になるのです。

また、音楽の訓練を積んでいる子どもは、読む能力、数学の能力にも長け、知能テストで高得点をマークしていることから、聴覚のみならず、脳の一連の機能が強化されていると考えられるのです。

音楽の効果は、科学的にも証明されているのです。とりわけピアノは、誰でもすぐに音を鳴らすことができ、演奏を楽しむことができます。外国語の習得にも役立つのですね。

世界的アーティストであるオランダ生まれのレオ=レオニ(1910年~1999年)は、子どものための作品をたくさん残しました。有名なものでは、『スイミー』『あおくんときいろちゃん』などがありますが、私が大好きなのは、『フレデリック』です。

かわいいノネズミのお話です。詩人フレデリックは、みなが一生懸命働いている間、目に見える働きは何もしていませんでした。仲間から、どうして働かないのかと言われていました。

かわいいノネズミのお話です。詩人フレデリックは、みなが一生懸命働いている間、目に見える働きは何もしていませんでした。仲間から、どうして働かないのかと言われていました。

けれど、冬になり、凍えるような寒さの中、みなが食べるものにも困るようになった時、それまで見えなかった力を発揮し、みなに生きる希望と勇気を与えるのです。

芸術や文化は、日頃は無くても過ごせるかもしれません。音楽も同様です。昨今は、芸術や文化に、行政も予算をつけない傾向にあるようです。あたかも、それが無駄であるかのように。

幼い頃からピアノを習い、コンサートを聴いたり舞台芸術を観たりしてきました。大人になってピアノを教えるようになり、新たにオルガンに出会い、ずっと音楽に親しんでまいりました。

音楽と共に生きてきたと言っても過言ではありません。

音楽で心動かされること。音楽で癒されること。音楽で勇気をもらうこと。音楽で知らない世界に連れていってもらうこと。音楽で美しい世界に入ること。

これらのことが大好きだから、音楽をしています。

「忙しいとばかり言い続けていると、人の心は貧相になる。明日のことにかまけて、いつか用立つもの、実は目にみえないところで用立っているものが見えなくなる。」 9月3日 朝日新聞 『折々のことば』

大切なものは、目に見えません。私は、目に見えない音楽の力を信じています。

「芸術の秋」。音楽について考えてみました。

昨日、ピアノレッスンに来てくれた年長さんのAくん。いつも、お家でしっかり練習してきてくれます。左手で和音もおさえられるようになりました。

Aくんには、もうすぐ4歳になる弟くんがいます。いつもは、お兄ちゃんがレッスンの間、お母様と別のお部屋で待っているのですが、昨日は、お母様がちょっとご用があったため、一緒にレッスンのお部屋に入りました。

「りんご」のレッスングッズがお気に入り。

おにいちゃんが、リズムを作っているそばで、積み木を並べたり、「りんご」をくっつけたりはずしたりして、待っていてくれました。

レッスン室には、いろいろなレッスングッズがありますが、中でも弟くんが気に入ってくれたのは、これです!

ペロペロキャンディーの形をしたドラム(たいこ)です。とっても軽くて、小さい子どもさんでも片手で持って、叩けます。

「ぼくも、ピアノ、やりたい!!!」

これまでは、おにいちゃんのいろいろな習い事について行っているので、お母様が「〇〇ちゃんも一緒にやってみない?」と、どんなにすすめても、「やりたくない!」の一点張りだったそうなのです。

ペロペロキャンディーのたいこが楽しかったようで、とても上手にリズムを感じてたたいていました。

お母様からお電話があり、次回、体験レッスンを受けてくださることになりました。

ペロペロキャンディーをたくさん叩いて、楽しみましょうね!私も、ワクワク、楽しみです。

体験レッスンは、生徒さんの年齢、経験、目的などを考え、お一人お一人に合わせて内容でさせていただいています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

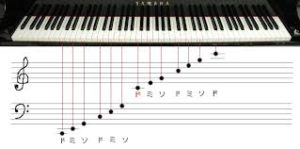

ピアノを習うと、まず覚えて弾くのが「真ん中のド」です。「真ん中のド」の音譜とピアノの鍵盤の場所をしっかり覚えておきましょう。

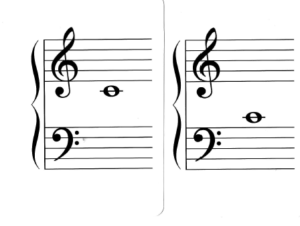

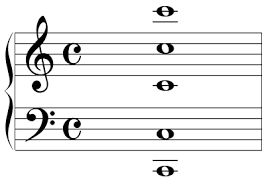

楽譜では、ト音記号の場合もヘ音記号の場合も、二つの5線の真ん中に表記します。どちらも、真ん中のド、同じ音になります。

最近のピアノ導入の教本のほとんどが、この「真ん中のド」から学んでいきます。右手の1の指(親指)でドを、左の1の指(親指)でドを、少し慣れると右と左で交代してドを弾く練習をしていきます。

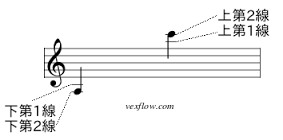

次に、「加線のド」を覚えておくと便利です。加線とは、ト音記号とヘ音記号を合わせた大譜表の5線より上下の音を表わすために書き加える線のことです。

真ん中のドからは、ずいぶん離れています。ですから、順番に数えていくのは大変ですし、途中でわからなくなりやすいです。

上の図には、上下に加線が2本ずつある音が書かれていますが、これは、どちらもドになります。

上に2本加線があるから、真ん中のドから2つ上のド、つまり2オクターブ上のド。

下に2本加線があるから、真ん中のドから2つ下のド、つまり2オクターブ下のド。

加線が2本の音譜は、どちらもドで、上に線が2本あるほうは、「真ん中のド」から2つ上のド、下に線が2本あるほうは「真ん中のド」から2つ下のドというわけです。

これで、加線の音譜が出てくるたびに、ドレミと順番に数えなくてもすみますので、楽譜を読むのが楽になります。

古矢ピアノ教室には、2台のグランドピアノのほか、クラシックオルガンがあります。教会や大きなホールにあるパイプオルガンは、ご覧になったことはあるかと思います。普通、一般家庭にはパイプオルガンは設置できませんので、電気のオルガンで練習いたします。

本物のパイプオルガンには及びませんが、電気のオルガンでも素敵な音色や響きを楽しむことができます。

現在、皆様に喜んでいただくため、ピアノ教室の経営について学んでいます。この度、ご指導いただいていますコーチの保科陽子先生が、オルガンを中心にした教室紹介動画を撮ってくださいました。

オルガンも演奏しています。よろしかったらご覧くださいませ。

古矢ピアノ教室では、オルガンの体験もしていただけます。オルガン独特の素敵な響きを体感してみませんか?

皆様ご存知のショパンは、「ピアノの詩人」と呼ばれ、ポーランドで1810年に生まれ、1849年に39歳で亡くなりました。ロマン派を代表する作曲家であり、優れたピアニストでした。

生涯で、約230曲作曲しました。そのうち、ピアノ曲は166曲です。様々な様式、美しい旋律、半音階的和声法などによってピアノの表現様式を拡大し、ピアノ音楽の新しい世界を切り開きました。

どの曲も素晴らしい作品ですが、その中でも誰もが認める名曲をご紹介しましょう。

♪ノクターン第2番

♪ノクターン第8番

♪ノクターン第20番(遺作)

♪ワルツ第1番「華麗なる大円舞曲」

♪ワルツ第6番「子犬のワルツ」

♪ワルツ第9番「別れ」

♪ワルツ第10番

♪革命エチュード

♪黒鍵エチュード

♪子守唄

♪前奏曲第15番「雨だれ」

♪軍隊ポロネーズ

♪英雄ポロネーズ

♪別れの曲

♪バラード1番

♪スケルツォ2番

♪舟歌

♪ピアノ協奏曲第1番

どの作品も、ピアノを習い始めてすぐに演奏することは難しいですが、機会があれば、是非、お聴きになることとをお勧めします。いつか、この素敵な名曲を演奏してみたいと憧れることは、日頃の練習の目標となることでしょう。

また、同じ作品でも、演奏者が異なると、解釈や表現が違います。そんな聴き比べも楽しいですよ。

Copyright © 2018 Furuya Piano School All Rights Reserved.